雌二醇及其作用

雌二醇是最重要的、最强的天然雌激素。它能维持人体的正常新陈代谢、维持第二性征、维持骨密度。所以,在女性型THT患者的体内,它需要维持至少100pg/mL以上的血浓度,150pg/mL左右为最佳。

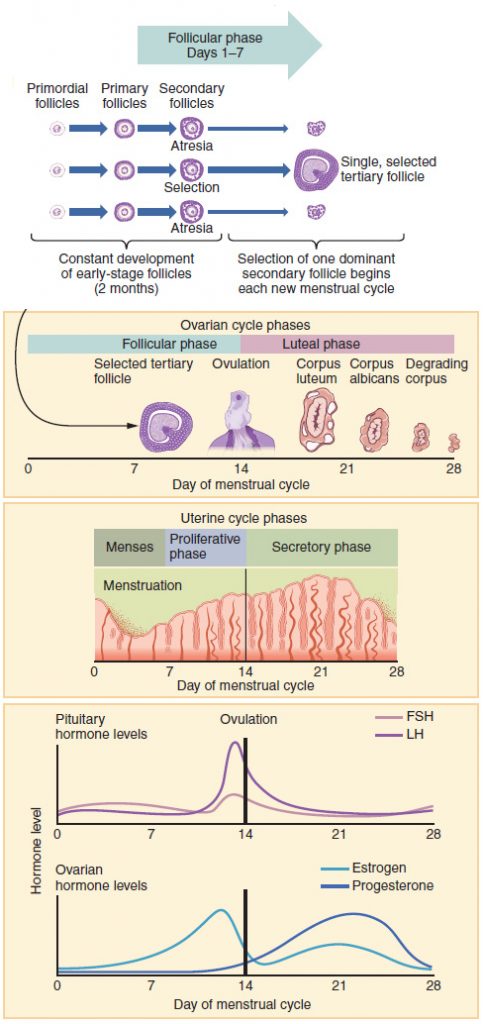

在正常女性体内,雌二醇的血浓度一般为卵泡期20~80pg/mL, 排卵期130~200pg/mL, 黄体期100~150pg/mL.

口服的雌二醇或其前体药最终能够有效利用的只有3%. 每1μg成功被生物利用的雌二醇会转化为0.8(pg/mL)·24h的雌二醇血浓度。

因此,要想维持雌二醇的最低限界——100pg/mL, 必须每日口服4mg以上雌二醇或其前体药。如果要达到150pg/mL的较高激素水平,则需服用6mg雌二醇或其前体药。

常见非天然雌激素相对雌二醇的受体结合力与口服生物利用率:

己烯雌酚 130, 100%

炔雌醇 110, 50%

雌二醇 100, 3%

受体结合力和口服利用率的乘积并不与生物效应成正比。炔雌醇的口服生物效应在多种组织中约为雌二醇的数百倍,己烯雌酚则为数十倍。

未切除睾丸的女性型THT患者体内,雌激素起着最为主要的功能性抗雄作用。雌激素对垂体产生负反馈调节,LH因此下降,阻止莱迪希细胞继续产生睾酮;FSH也下降,阻止塞尔托利细胞继续合成雄激素受体。

低浓度的雌二醇无法起到抗雄作用;抗雄作用只在雌激素浓度较高时产生。因此,只靠每日口服4mg以下的雌二醇是不能产生抗雄效果的,必须提高剂量或配合其他抗雄激素。

高浓度的雌二醇可导致血栓和乳腺癌风险。因此,不宜使雌二醇浓度连续3天以上超过200pg/mL.

睾酮与抗雄激素

睾酮是最重要的天然雄激素,也是最强的天然雄激素之一。在男人的体内,它能维持人体的正常新陈代谢、维持第二性征、维持骨密度、维持性欲。在睾丸内,它能使曲细精管正常产生雄配子。它的代谢产物,另一种更强大的天然雄激素,二氢睾酮,能促进体毛生长和男性型脱发。

在男人的体内,睾酮浓度约为250~1000ng/dL.

睾酮具有极为强大的抗雌作用。它即使在100ng/dL的低浓度下,也能完全覆盖雌二醇的作用、抑制乳房的发育和女性第二性征的产生;较高浓度的睾酮可使皮脂腺过度分泌、导致多种组织癌风险上升。因此,在女性型THT患者的体内,它的血浓度需要控制在50ng/dL以下,10ng/dL以下为最佳。

女性型THT患者可通过观察自己的高潮射液性状来推测体内的睾酮水平。当睾酮在25ng/dL或以下时,高潮射液具有斯基恩氏腺射液的性状,清澈透明,质稀薄,无黏性或黏性很小,无气味。当睾酮在50ng/dL左右时,高潮射液是半透明液体,有一定黏性,有部分精液气味。当睾酮在100~250ng/dL时,高潮射液具有大部分精液的性状,但较稀薄且不凝固。

抗雄激素分为受体拮抗剂与功能性抗雄激素。前者直接使雄激素受体瘫痪达到抗雄目的,例如醋酸环丙孕酮、螺内酯;后者通过调节下丘脑-垂体-性腺轴的分泌来减少雄激素的分泌,例如亮丙瑞林、一切雌激素与孕激素。

醋酸环丙孕酮是强大的抗雄激素,既有强大的孕激素活性、功能性抗雄作用,又有雄激素受体拮抗作用,其中前者是CPA的抗雄作用的主要来源。即使与低浓度雌二醇联用,每天12.5mg的醋酸环丙孕酮也能将雄激素水平降低至5%以下。增大醋酸环丙孕酮的用量至每天25mg或50mg并不会带来明显的抗雄效果提升。

螺内酯具有和CPA相近的雄激素受体拮抗作用(约为CPA的80%),但它的功能性抗雄作用要弱得多。因此,要想达到有效的雄激素受体拮抗作用,螺内酯的用量至少为每天75mg以上。

尽管如此,螺内酯仍有较为微弱的雌激素活性和功能性抗雄作用。有研究表明螺内酯的抗雄作用还来源于对17-20裂解酶的抑制,但这需要更高的剂量(150~200mg或更高)。

需要注意的是,与CPA不同,螺内酯是一种前体药,因此与CPA在药代动力学上可能需要区别对待。

孕酮、孕激素及其作用

孕酮是主要的天然孕激素。孕激素不仅和雌激素一样具有负反馈功能性抗雄作用,而且还能使垂体分泌PRL促进乳腺发育。PRL同时也有功能性抗雄作用,会使雄激素进一步下降。此外,孕激素在女性的体内起着主要的维持性欲作用。在女性型THT患者的体内,它的血浓度最好维持在7ng/mL以上,12ng/mL左右为最佳。

在正常女性体内,孕酮的黄体期血浓度一般为7~13ng/mL. 怀孕前8周的女性体内孕酮的血浓度为25~75ng/mL, 而怀孕中末期可达到140~200ng/mL.

口服的孕酮最终能够有效利用的只有2.5%. 每1mg成功被生物利用的孕激素会转化为0.8(ng/mL)·24h的孕激素血浓度。

因此,要想维持孕激素的最低水平——7ng/mL, 必须每日口服等效300mg以上孕激素,或每周注射等效50mg以上孕激素。如果要达到12ng/mL的较高激素水平,则需服用等效600mg孕激素,或每周注射等效100mg孕激素。

常见非天然孕激素相对孕酮的受体结合力与口服生物利用率:

醋酸甲羟孕酮 330, 100%

左炔诺孕酮 320, 100%

醋酸环丙孕酮 180, 100%

醋酸甲地孕酮 130, 100%

孕酮 100, 2.5%

醋酸羟孕酮 45, 3%

己酸羟孕酮 30, 3%

受体结合力和口服利用率的乘积并不与生物效应成正比。醋酸环丙孕酮的口服生物效应在多种组织中约为孕酮的数百倍,醋酸甲羟孕酮和左炔诺孕酮则为数十倍。

孕酮、孕激素的代谢以及由此产生的副作用

孕酮在整个类固醇合成流程中处于源头地位。在代谢流程中,孕酮的浓度一般高于下游的睾酮1个数量级、更下游的雌二醇2个数量级。因此,它的各种代谢途径的生物影响力远比睾酮或雌二醇重要;与睾酮或雌二醇相比,孕酮血浓度的突然上升会引发各种副作用。

孕酮转化为睾酮乃至雌二醇的过程在肾上腺皮质等组织中进行。每1ng/mL的孕酮血浓度会产生10pg/mL的雌二醇血浓度。正常女性黄体期的雌二醇血浓度大部分来源于孕酮的转化。

通过另一条路径(21、11β羟化,18氧化),孕酮可以转化为最强的盐皮质激素——醛固酮,后者的过量会导致水肿,可用螺内酯抵消其作用。长期服用孕酮时该副作用会通过负反馈调节自动改善。

孕酮代谢为睾酮和雌二醇的路径需要经过17α-羟孕酮。因此注射HPC和口服孕酮一样会导致雌二醇的升高。然而,17α-羟孕酮无法代谢为醛固酮,这意味着它不会产生抗利尿作用。口服孕酮导致水肿长期不消退的女性型THT患者可考虑更换为注射HPC.

另外一条与类固醇合成无关但很重要的代谢路径是,孕酮经过5α还原和3α还原(注意此处与其他3-羟基激素不同,不是3β)产生主要的神经类固醇激素之一——别孕烷醇酮。别孕烷醇酮是抑制型神经类固醇,它通过正向调控GABAA受体来强化GABA的抑制型神经递质效力。因此,它的过量会导致头晕和意识模糊。长期服用孕酮时该副作用会通过负反馈调节自动改善。

与孕酮相反,17α-羟孕酮并不能直接代谢成神经类固醇,而要先通过类固醇合成流程转化为最下游的二氢睾酮才能代谢成雄烷二醇等神经类固醇。因此它的神经副作用相比而言可以忽略。

上述的两条代谢途径在口服孕酮时肝脏首过效应中最为显著。舌下含服孕酮可减少这些途径的代谢量,并大大增加孕酮的利用效率;但不能完全避免其副作用。

使用除孕酮、HPC以外的无法代谢的非天然孕激素(如醋酸环丙孕酮、醋酸甲羟孕酮)不会导致雌二醇、醛固酮或神经类固醇的升高。

类固醇生成

类固醇生成是指胆固醇通过各种减碳反应和官能团转化反应生成所有类固醇激素的过程。

类固醇生成过程中各种物质之间的转化关系均是不可逆转的;流程图总体构成一个有向无环图(DAG)。

胆固醇到孕烯醇酮的转化是类固醇生成的第一步。在肾上腺皮质、黄体、二级与三级卵泡膜细胞、莱迪希细胞中,胆固醇经过侧链裂解转化为孕烯醇酮,后者是所有类固醇激素的来源。

孕烯醇酮(以及由其产生的各种类固醇)有三个反应位点(图1):17-20位、3β羟基及A环、21位与11位。

17-20位的反应流程如下:

17α位首先羟化,生成中间体羟基孕激素,它们的孕激素活性远弱于相应的前体化合物。羟基孕激素经过17-20裂解酶使20位乙酰基氧化裂解,就会转化为17-酮雄激素。

17-酮激素均是弱激素,经过17β还原酶变为17β-醇激素,它们的雄激素或雌激素活性一般远强于相应的前体化合物。

3β羟基及A环的反应流程如下:

3β羟基首先氧化,生成3-酮激素,它们的孕激素或雄激素活性一般远强于相应的前体化合物。3-酮雄激素经过A环芳化,就转化为雌激素。

注意,尽管3β-羟基激素的孕激素或雄激素活性一般很弱,但它们多是神经类固醇激素的前体,因此具有神经活性。

21位与11位的反应流程如下:

孕激素的21位羟化,生成皮质激素,11β位进一步羟化得到更强的皮质激素。

HPG轴、垂体激素与下丘脑激素介绍

下丘脑-垂体-性腺轴(HPG axis)是人体中控制性相关的内分泌的系统。该系统的基本工作原理是负反馈调节。

下丘脑分泌的激素多为长度在10以内的多肽,而垂体分泌的激素则为分子量50kDa左右的蛋白质。

下丘脑分泌促性腺激素释放激素(GnRH)。GnRH的靶器官是垂体,它令垂体分泌两种促性腺激素。

促性腺激素有两种:黄体生成素(LH)与卵泡刺激素(FSH)。它们使性腺正常产生配子、合成性激素。它们也会对下丘脑产生负反馈调节,减少GnRH的分泌。

在女性体内,LH的作用是促进排卵、生成与维持黄体、使二级与三级卵泡膜细胞合成类固醇(最终转化为雌二醇);FSH的作用是刺激一级卵泡发育为二级和三级卵泡。

在男人体内,LH使莱迪希细胞合成睾酮;FSH刺激曲细精管产生精子、使塞尔托利细胞合成雄激素受体。因此,在未切除睾丸的女性型THT患者体内,这两种激素的水平越低越好。

类固醇性激素(主要是睾酮、雌二醇和孕酮)会对垂体产生负反馈调节,减少LH和FSH的分泌;也对下丘脑产生负反馈调节,减少GnRH的分泌。

泌乳素(PRL)是垂体分泌的另一种与性相关的激素,它的作用是促进乳汁分泌和乳腺发育。

PRL的分泌受下丘脑的多种神经与体液因子调节,饱食、情绪变化等都会引起PRL水平的变化。包括多巴胺在内的大多数来自下丘脑的PRL调节机制是抑制型的。

雌激素和孕激素水平的上升会使垂体分泌PRL水平增加。

吮吸刺激会抵消下丘脑的部分抑制型调节信号,从而避免PRL水平下降。

PRL的作用受雌激素和孕激素压制。在怀孕过程中,尽管高水平的E2与P4使PRL的水平上升20倍,但因PRL的效果受其压制,泌乳不会发生。直到怀孕结束,E2与P4已经下降,PRL仍然维持较高水平时,泌乳才会发生。

PRL的上升对下丘脑有负反馈调节作用,因此它最终会使性激素水平下降。但是同时,PRL也有微弱的LH活性。

乳腺的发育

乳腺的发育主要受E2、P4、PRL与GH的作用。

GH对乳腺发育起着引发式的作用。它诱导产生的IGF-1能够促进乳腺的发育,同时GH本身会引发乳房组织中雌激素受体的合成。如果缺失GH,乳腺发育不会开始。

GH与IGF-1在青春期末期和成人期显著下降,之后不断下降,这使晚开始女性型THT的患者无法达到正常女性的乳房大小。

在GH的存在下,E2起着主要的促进乳腺发育的作用。它使乳腺小管网络发育成成熟的乳管网络并遍布乳房脂肪组织之中,形成成熟的乳腺结构。E2也会导致脂肪重分布,为乳腺发育提供准备条件。E2对乳腺发育的作用是必需的;缺失GH和E2中的任何一者乳腺都无法正常发育。

某些研究表明,乳腺发育早期过高剂量的E2或等效雌激素的暴露可能导致新生的乳房硬块过早融合,从而阻碍乳腺成熟、使乳房无法达到目标大小。顾虑这一点的女性型THT患者应当从低剂量的E2开始,在3~6个月后再逐渐改为高剂量,并尽量减少或延迟螺内酯的使用。

在GH的存在下,P4也起着重要的促进乳腺发育的作用。它的作用机制与E2相似,但比E2的效果弱。与E2不同的是,P4发挥作用不仅依赖于GH,还依赖于E2的水平。雌激素影响乳房上皮组织中孕激素受体的表达,因此,如果E2低于一定水平,P4无法促进乳腺发育。相比而言,只有E2和GH的情况下乳腺最终可以发育到正常大小(尽管发育速度会慢于GH、E2和P4共同作用的情况),因为雌激素受体的表达不受性激素水平的影响。

某些研究表明,乳腺发育早期过高剂量的P4或等效孕激素的暴露可能导致乳腺小叶过早成熟,从而使乳房无法达到目标大小。值得注意的是,醋酸环丙孕酮即使在较低的剂量下(12.5mg)使用也会导致数倍于黄体期峰值的等效孕激素浓度。顾虑这一点的女性型THT患者可避免使用CPA, 而采用去势、高浓度E2与螺内酯、高浓度E2与中低浓度孕酮等方式抗雄。

即使在GH的水平较低的情况下,PRL仍能带来有效的乳腺发育。这种情况下乳腺的发育速度会慢于GH、E2和P4共同作用的情况,但最终成果是相同的。

即使在低浓度下,T与DHT对乳腺的发育也具有强大的抑制作用。它们能够阻止雌激素受体在乳房组织中的表达,从而阻止乳腺发育。在T与DHT的作用完全被消除时(例如CAIS患者体内),低至50pg/mL的E2水平即可引起超过正常女性的乳腺发育。

然而,将T水平降至正常女性水平(50ng/dL以下)一般需要强大的功能性抗雄激素。对于顾虑高浓度雌激素和孕激素阻碍乳房发育的女性型THT患者来说,去势或GnRH类似物抗雄药可能是最佳的选择。

药代动力学

非前体药(如雌二醇半水合物、孕酮)舌下含服能让50%以上的剂量绕过肝脏首过效应而提高利用效率。对于雌二醇,舌下含服的生物利用率约为口服的2倍。

舌下含服产生的血浓度峰很尖锐,每次含服2mg雌二醇产生的血浓度峰值约为1000pg/mL. 雌二醇浓度超过1000pg/mL以上时,即可认为其效用饱和(增加浓度不会有更多效用),因此单次含服雌二醇不能超过2mg.

某些肝代的前体药(如螺内酯、结合雌激素)舌下含服会导致药物未经过肝脏代谢就进入循环,导致药效丧失。但是戊酸雌二醇等快速水解的前体药不同,进入循环后迅速成为有效形态,因此可以用于含服。

肌注前体药的情况与舌下含服前体药不同。肌注前体药以缓慢的速度进入血液循环,这使它们几乎全部被肝脏代谢成有效药。

与戊酸雌二醇不同,HPC并不是前体药(17α-羟孕酮的孕激素活性是其己酸酯的1/30)。因此HPC一旦口服就会遭到肝脏破坏,失去几乎全部目标药效,故必须肌注。

雌激素需要维持相对较为恒定的血浓度。所以要每天三次,饭后服用。或者直接采用每周肌注或贴片。

雌激素的抗雄作用在峰越锐越尖的情况下越明显。因此,这一效果最强的是舌下含服雌二醇,其次是凝胶和肌注雌二醇前体药,最后是贴片和口服雌二醇。

跨皮药(贴片和凝胶)使用的皮肤位置与生物利用率有很大关系。常见使用位置与生物利用率的关系如下:

阴囊、阴茎 40%

臀部 10%

腹部 8%

大腿 7%

跨皮药不能使用在乳房皮肤上,否则会增大乳腺癌和乳房异常发育的风险。

肝代药的副作用

药物对肝功能的影响和对酒精代谢的影响来源于口服药物的肝代谢过程。因此为了减少(对于必须肝代的前体药来说是平衡)肝的负担,需要尽量使用注射药与贴片。

肝代药(如醋酸环丙孕酮)和酒同时服用会降低效果。

雌二醇在肝中大部分代谢为雌三醇(E3),后者的雌激素活性是雌二醇的10%以下,且会影响肝凝血因子的功能。因此,口服一切雌二醇药物都会对凝血因子造成影响,可能导致血栓风险上升。若想达到较高的雌二醇水平,需要尽量通过舌下含服雌二醇或注射雌二醇前体药达到。

口服孕酮会导致大部分孕酮代谢为不需要的副产物(醛固酮、神经类固醇),造成较为严重的副作用。因此,若想达到较高的孕酮水平,需要尽量通过舌下含服孕酮或注射长效孕激素药物达到。

一切无法被肝脏分解的非天然的雌激素或孕激素(如己烯雌酚、炔雌醇、醋酸环丙孕酮)都具有肝毒性,但醋酸环丙孕酮作为抗雄药物在典型剂量(25mg以下)日常使用时的肝毒性几乎可以忽略。

肾毒性药物

常见的THT药物中,只有螺内酯具有肾毒性作用。螺内酯本身是盐皮质激素受体拮抗剂,用来抑制盐皮质激素引发的重吸收作用,从而达到利尿效果。在其典型抗雄剂量(100mg/d)下使用会显著影响电解质平衡和肾功能。因此使用螺内酯作为抗雄药物的THT患者需注意保水保钠、少摄入香蕉等高钾食物、定期检查肾功能。

激素水平变化与月经周期

下丘脑-垂体-性腺轴通过负反馈调节来维持月经周期中两种促性腺激素和两种性腺激素的水平变化周期(图2)。

月经周期的第一个7天(卵泡期的前7天)是月经期。在该期,由于黄体的退化和消失,孕酮和雌二醇水平下降至最低,增殖的子宫内膜由于失去激素维持而退化剥落,形成月经。卵泡则处于发育的初始阶段,没有产生额外的雌二醇。孕酮和雌二醇的低浓度引起垂体的负反馈调节,导致FSH上升,出现一个缓峰。FSH的升高使卵泡开始发育并开始合成雌二醇,子宫内膜因此停止剥落,并重新开始增殖。

月经周期的第二个7天(卵泡期的后7天)中,一个卵泡开始成熟,成为三级卵泡。三级卵泡膜细胞接受LH并提供雄烯二酮,加速雌二醇的合成。雌二醇水平的上升导致对垂体的负反馈调节,LH与FSH的水平下降。在最后2天(称为排卵期),卵泡完全成熟,17α-羟孕酮的信号使得雌二醇合成停止,雌二醇浓度达到高峰并开始迅速下降。与此同时,雌二醇浓度突破正反馈阈值,导致对垂体正反馈的产生。LH短时间内到达锐利高峰,FSH也到达高峰。LH的尖峰使得卵泡破裂排卵,其残余部分在LH与FSH的共同作用下发育为黄体。

月经周期的后14天(黄体期)中,黄体开始分泌孕酮,高浓度的孕酮在肾上腺皮质中转化为雌二醇。孕酮水平在这一阶段达到高峰,雌二醇也达到次高峰,两者的共同作用使得子宫内膜增殖变厚、性质改变。同时,负反馈调节使得垂体的LH与FSH水平下降至最低。失去激素维持的黄体退化成白体,白体随后退化消失。

常见药物的中英商品名

雌激素类

己烯雌酚 – ?(疑似已成禁药)

炔雌醇 – 达英 diane;妈富隆 marvelon

结合雌激素 – 倍美力 premarin;伊得蒙 estromon

戊酸雌二醇 – 补佳乐 progynova

雌二醇半水合物 – 诺坤复 estrofem

雌二醇(贴片) – climara

孕激素类

醋酸甲羟孕酮 – provera

醋酸甲羟孕酮(注射液) – depo-provera

左炔诺孕酮 – 毓婷;悦可婷

醋酸环丙孕酮 – 色普龙 cyproterone

孕酮 – 琪宁

己酸羟孕酮(注射液) – proluton depot

抗雄类

螺内酯 – 安体舒通 aldactone

服药策略(构建人工月经周期)

将雌分为3个浓度梯度,孕分为有和没有。

第一周:雌1 孕0

第二周:雌3 孕0

第三、四周:雌2 孕1

雌的浓度梯度:

1 每周一贴3.9mg贴片(雌二醇血浓度40pg/mL)

1 每天0.75mg凝胶(雌二醇血浓度40pg/mL)

2 贴片或凝胶,同时每天口服三补(雌二醇血浓度110pg/mL)

3 贴片或凝胶,同时每天口服二补含服一诺(雌二醇血浓度190pg/mL)

孕的用量:

1 每天含服二琪(孕酮血浓度10ng/mL)

1 每周注射250mg HPC注射剂(孕激素血浓度35ng/mL, 等效孕酮10ng/mL)

色的用量:每天25mg(第一周),每天12.5mg(后三周)

各种药剂的使用注意事项

注射剂的使用注意事项:

(1)开安瓿时先用酒精片对颈部消毒,全程隔酒精片握安瓿。辅助手前三指握瓶体,惯用手中指从侧面抵颈部,前两指向外折断安瓿。

折断后,确保安瓿内没有大玻璃碎片。

(2)油溶剂黏稠,吸取油溶剂注射液时,注意吸到最后时不要进气泡,否则油中微小气泡很难去除,会导致肌注疼痛。如果不慎吸入气泡,应当在5ml量程范围内反复推拉注射器以使气泡接触空气逃逸。

(3)一手注射,另一手拿棉签,拔针后马上按住。

软胶囊舌下含服的方法:

(1)将胶囊含在口中用唾液充分软化;

(2)用钝针(如手机取卡针)扎破胶囊并将其内容物挤出放在小药盒里,内容物呈冰淇淋状;

(3)用钝针挑取一些内容物将其涂抹在舌下动脉内侧(可能需要镜子),含服片刻直至其完全消失;

(4)重复第(3)步将所有内容物含服完。

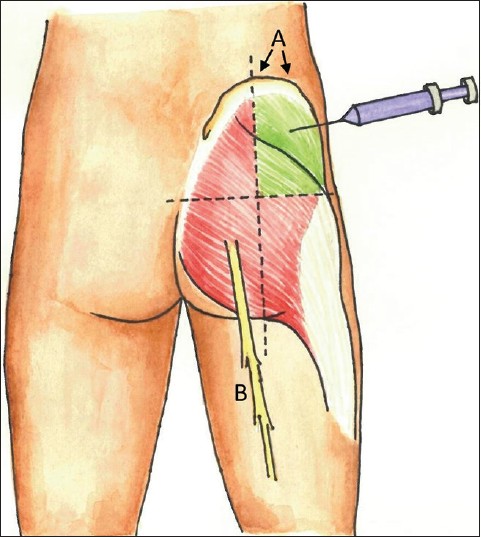

臀肌注射的注意事项:

(1)以站立时臀部中心点划十字线。正确的注射区域是十字线外侧上部、iliac crest以下(图3)。

(2)不要尝试在臀大肌的位置注射,因为可能导致坐骨神经损伤,造成(最坏)瘫痪级别的严重损害。