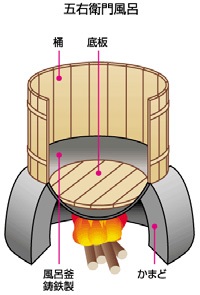

“五右卫门浴桶”(五右衛門風呂)是日本江户时代流行于民间的一种简易的洗浴设施(图1)。在铸铁锅下生火,铁锅边上用木板箍成浴桶壁,其中加水;人就直接站在其中洗澡。

这种设施虽有诸多缺点,但因为较为节能、原理简单、制造与组装简易,在当时的日本广泛流行。相传“五右卫门浴桶”得名于安土桃山时代的大盗石川五右衛門。五右衛門作恶多端,被豊臣政权逮捕后,被处以釜烹之刑,「五右衛門風呂」才由后人借此典故命名。本来这个浴桶的名字我是想译成“铁锅炖自己”的。但是想了想,“请君入瓮”可能更符合酷刑这个由来典故(尤其是与本文的“常识陷阱”这一主题更加贴切)。

我们要讲的第一个故事是两个缺乏“常识”的笨蛋和这五右卫门浴桶的故事。在这之前,我们先抛开理解这个故事所需要的“常识”,用逻辑推断出我们所需的一切知识。

大家知道,铸铁的导热性能非常好。五右卫门浴桶的下方,用于加热的柴火直接接触铸铁,如果人赤脚下去,势必被铸铁烫伤。因此,我们需要给这个浴桶加一个“桶底”,让人不至于直接接触锅底。

但是如果加了(相对来说绝热的)桶底的话,水的对流会被阻碍,加热的时候热量就只能停留在桶底与铁锅之间,无法通过热对流传到桶里。能不能把这个桶底设计成活动型的,在人进去之前是打开的、人进去之后才盖在锅上呢?

当然可以。我们可以放一块木板在中间,称为桶的“底板”。当有人时,人的重量将底板压在锅上,使人不至于被锅烫伤;当没人时,底板漂浮在水面上,使得桶里的水可以通过热对流被均匀加热。真是伟大的发明!好耶!

大家现在已经知道了五右卫门浴桶中最关键的结构——底板的原理和实现(这个关键结构我在最初介绍这个锅的时候完全没提,不知道大家有没有事先想到)。下面就可以听故事了。

落魄富家子弟弥次郎兵衛和失业佣人喜多八结伴旅行东海道,某日来到了小田原并住进一家旅店。旅店提供的洗浴设施正是这个“请君入瓮”。弥次和喜多二人长年生活在江户,并没见过五右卫门浴桶。他们看到一个热水桶上面漂着一块木板,理所当然地把这块木板当成了盖子,于是便将木板取下,直接进入桶中,因而被烫伤。二人于是决定穿着木屐进去。这一下可不得了,锅底被木屐的齿踏坏了,二人羞惭万分。

对于已经知道底板这个“常识”的我们,弥次喜多的行为固然好笑。然而在他们看来,思考链条上的一切环节似乎都是正确无误的,只不过他们的出发点是另一种不同的“常识”。一个桶上面漂着一块板,如果不经过我们前述的整个逻辑推断,谁能想到那竟然是“底板”而不是“盖子”呢?谁又能想到“脚被烫伤”和“取掉盖子”这两件毫不相干的事情之间的关系呢?脚被烫伤之后尝试穿着木屐进去,不也是理所当然的办法吗?

这篇文章要讲的就是“常识陷阱”。之所以要拿出来水一篇文章,是因为生活中这种思维误区实在太常见了,而很有趣的是旁观者通常会觉得陷入思维误区的主角很傻,谁都认为自己不会蠢到犯同样的错误;然而真正犯的时候却丝毫未察觉,直到遭受严重笋丝才发觉自己错了。

第二个故事是我自己的故事(也是我写本文的直接原因)。

我第一次尝试雌二醇贴片,之前我连雌二醇贴片(以及其他一切跨皮贴片)长什么样都不知道。因为不会泰文,所以没看说明书正面,只把背面的英文看了看,最终也没有发现这个贴片怎么用的图示。

我打开包装,包装里有个透明的多边形塑料片和一个方形的像中国膏药一样的东西(图2)。我想,药的本体大概就是这个像膏药一样的方块吧,于是贴了它。

然而我贴了它一天之后发现,不对啊,这个太容易掉了吧怎么可能贴一周嘛,而且还要洗澡。同时我到家后,看到昨天被我去掉的塑料片部分还在桌子上。我的脑筋经过了如下的慢转弯:

- 可能这个透明塑料片是方块部分的保护片,打开就可以扔掉了。

- (发现塑料片其实是个黏性的贴膜后)可能这个塑料片是辅助的胶带,用于把方块部分粘在身上,因为方块部分实在是太容易掉了。

- (发现方块外侧有孔后)可能我贴的方法不对,方块部分的打孔面应该面向人体,而黏性面应该朝外,然后用塑料片粘在身上。

- 可能这个塑料片才是用药的时候需要贴的部分,药在包装里的时候会通过方块上的小孔扩散到塑料片上,从而让塑料片也有药力。

- 可能药本来就在塑料片上,而方块根本就是个无关的东西(比如干燥剂)。

而随后的学习(看youtube视频)和实验(用水滴在方块里的颗粒上)证明了我的最终结论。

我打开说明书泰文的一面,果然有图说明如何贴这个贴片。我不禁觉得,我好傻啊,这明明就是显而易见的事情:那个方块在外包装上黏得那么紧、塑料片却可以轻易取出;那个方块上的小孔就那么敞开在空气中、塑料片上却有保护膜;那个方块那么容易掉、塑料片却可以牢固地贴在身上。谁都应该知道本体是哪个吧。而我却花了一个多小时的脑筋慢转弯才明白了这个道理。

为什么我会这样想呢?因为我在打开包装之前,对贴片的外形和性状已经有了自己的假设和偏见(中国膏药的概念),从而不知不觉就把“方块部分是药的本体”当作了整个思考过程的基础。这个基础一旦决定,就很难用纯粹的思考推翻了——因为可能的假设实在太多了,而每一个都不如原本的假设看起来合情合理。

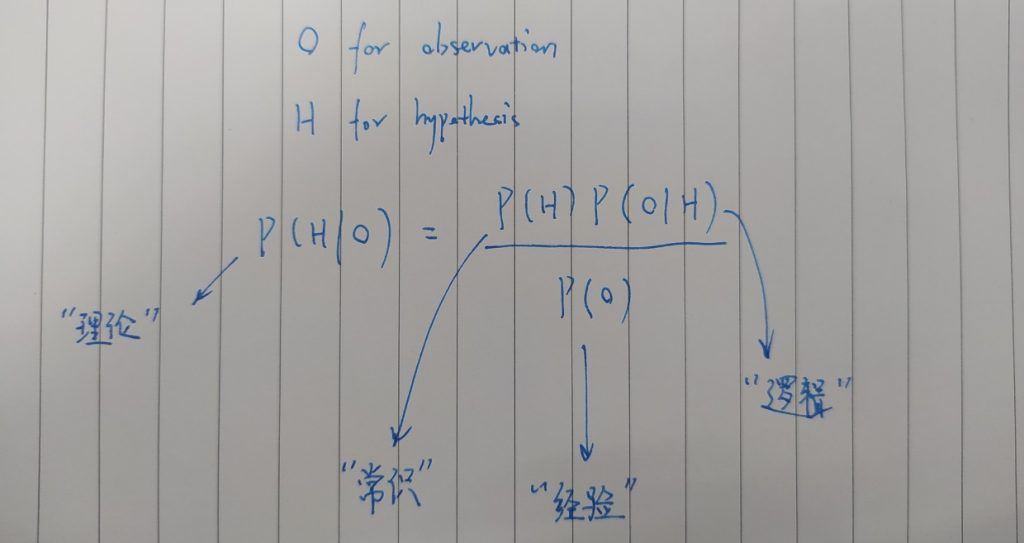

我想,先验(a priori)实在是太强大了。最大似然和最大后验的区别也正在于此(图3)。在人的思考过程中,“似然”——人对世界的建模的合理性,是可以用逻辑规律和理性思考来判断的;而“先验”则是我们习以为常的“常识”,常识到我们无法感觉到它的存在,正如鱼儿尝不出水、鸟儿闻不到空气一般。

要命的是,这种对我们来说难以察觉的东西,很大程度上决定了思考的结果。就像后验概率的计算以先验概率为基础,人的思考也以“常识”为基础;而一旦接受了错误的常识,便是再显而易见的逻辑错误也会被我们忽视,直至我们怀疑逻辑本身的正确性。

假设与观察。

理论和经验。

逻辑和常识。

认识论的几个基础元素以如此简洁的公式构成了宇宙的真理。活在“幻想”(P(H))中的那些人、活在“当下”(P(O))的那些人,终究无法认识真理的全貌;只有通过逻辑和经验的结合,才能为这蛮横无理的世间万物做出哪怕一点点的合理的辩解。